Ein Gespräch mit Kunsthaus-Chefin Barbara Steiner über Kunst und Kommerz, die Öffnung des Hauses und einen Geldautomaten, der nicht erwünscht war.

Vor einem Jahr kam Barbara Steiner wieder nach Graz, um die Leitung des Kunsthauses zu übernehmen. Als Teenager hatte sie hier ab 1979 die Ortweinschule besucht, wo sie unter anderem von Künstler Peter Gerwin Hoffmann unterrichtet wurde. Nach Aufenthalten in Leipzig, Wien und Kopenhagen kehrte die Kunsthistorikerin, die im niederösterreichischen Dörfles geboren wurde, nach Graz zurück. Mit im Gepäck hat sie einige Neuerungen für das Kunsthaus. Mehr Diskurs und eine Öffnung des Hauses stehen dabei an oberster Stelle.

Annenpost: Peter Gerwin Hoffmann war Ihr Lehrer, was haben Sie von ihm gelernt?

Barbara Steiner: Die Vorstellung dessen, was Kunst sein kann, dass es mehr gibt jenseits von Malerei und Skulpturen. Damals hatte ich mir immer Sorgen gemacht, dass ich über alles zu viel nachdenke. Das hatte ich ihm in meiner jugendlichen Verzweiflung gesagt. Er meinte: „Wer sagt denn, dass man in der Kunst nicht nachdenken darf?“ Er hat auch den Diskurs gepflegt. Das ist etwas, das ich damals als sehr positiv empfunden hatte, und das ich selber pflege.

Auch Richard Kriesche war Lehrer an der Ortweinschule. Er hat wiederholt kritisiert, dass Kunst zunehmend zum „Eventmarketing“ beziehungsweise zu einem „touristischen Accessoire“ werde. Droht das auch dem Kunsthaus, dessen Erdgeschoss von einem Café dominiert wird?

Da gibt es eine fundamentale Differenz – für mich jedenfalls. Warum möchte ich, dass jemand ins Kunsthaus kommt? Ist es mir egal, was hier ist und was bei den Leuten ankommt, Hauptsache viele kommen und wir verdienen viel? Das wäre nicht mein Ansatz. Mich interessiert, wen wir in welcher Weise ansprechen und welche Fragen gesellschaftlicher Natur wir stellen. Wie kann sich eine Kunstinstitution in die Stadt hineinweben? Nicht im Sinne von Konsum, sondern von Diskurs. Mich schreckt die kommerzielle Sphäre jedoch nicht. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Wo bauen wir „Haken“ ein, um anders auf Konsum zu schauen? Wo bleibt einem vielleicht auch das leicht Verdauliche im Hals stecken? Gibt es etwas, das über das eigene Bedürfnis, vielleicht sogar das Narzisstische hinausgeht? So etwas wie gemeinschaftliche Agenden? Kann das Kunsthaus ein Ort sein, an dem sich bestimmte Gruppen begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden?

Ein Beispiel für all das wäre der Geldautomat, der im Foyer installiert wird.

Den habe ich mir nicht ausgesucht, der kam sozusagen zu mir. Erst habe ich freundlich versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass dieser dann auf jedem Foto vom Kunsthaus zu sehen sein wird. Es hieß er kommt, da könne ich nichts machen. Man hat mir ferner gesagt, er würde ganz unauffällig sein. Aber genau das ist der Punkt. Den Geldautomaten unauffällig zu machen bringt nichts, weil ich ihn dann auch nicht wahrnehme. Es wäre für mich ein Problem, wenn es nur ein normaler Automat wäre, denn da ginge es nur um Kommerz. Aber dieser Geldautomat wird nun Teil eines Kunstprojekts der dänische Künstlergruppe Superflex. Er wird in Chrom verkleidet in der Mitte des Foyers stehen. Im Zusammenhang mit Geld ist das spannend, da der Automat selbst etwas Immaterielles bekommt und doch ein seltsames Objekt bleibt. Außerdem wird der Automat mit der Fassade gekoppelt und wenn eine Transaktion stattfindet, wird – wie bei Glücksspielen – etwas erscheinen. Bingo! Oder drei Sterne. Oder Wow! Was genau, daran wird noch gearbeitet.

Sie stellen die Leute damit an den Pranger?

Es ist ein Kommentar, aber bestimmt kein Pranger. Vielleicht ist es manchen auch ein wenig unangenehm. Es geht darum, die Leute in eine Situation zu versetzen, wo sie in eine Nachdenklichkeit geraten. Was machen sie da? Welche Rolle nehmen sie in dieser Kommerzialität ein?

Wie gehen Sie persönlich mit Konsum um?

Ich kaufe nicht viel, auch keine Statussymbole. Ich versuche im Sinne von Nachhaltigkeit einzukaufen, nicht etwas, was ich morgen wieder in die Tonne schmeiße. Sprich, ein gewisses Konsumverhalten anzunehmen, mit dem ich noch in den Spiegel schauen kann.

Sie sagen, Kunst soll vom Mainstream abweichen. Durch den Shop, das Café und die Öffnung ist beziehungsweise wird das Haus aber massentauglich und kommerziell.

Mich interessiert, wenn sich kommerzielle und nicht kommerzielle Zonen ineinander schieben. Man wird kaum sämtliche kommerzielle Zonen dieser Welt abschaffen. Ich kann aber ein Verhältnis dazu entwickeln, anders damit umgehen. Das Erdgeschoss ist für mich eine entscheidende Zone. Man kann es nicht rein der kommerziellen Sphäre überlassen. Es sollte nicht nur der Ort sein, an dem man konsumiert, sondern es wäre gut sich zu fragen: „Wofür bezahle ich was?“ Vielleicht braucht es noch viel mehr Angebote, für die man nichts bezahlen muss.

Schaffen sie den Eintritt ab?

Die Frage des Eintritts ist für mich eine programmatisch wichtige, ein Statement. Es erschiene mir falsch, wenn keiner Eintritt zahlt, weil es Menschen gibt, die durchaus Geld haben, während andere weniger oder keines haben. Die Gruppe Superflex beschäftigt sich auch mit genau solchen Fragen wie „Wie viel zahle ich? Was kriege ich? Wie funktioniert ein Tausch?“. In der Kunsthalle Basel etwa machten sie ein Projekt, bei dem die Besucherinnen und Besucher zwei Franken bekamen und nichts bezahlten. Superflex hebelt damit gültige Logiken aus. Und die Leute kommen ganz schön ins Grübeln. Wir werden künftig verschiedene Modelle durchspielen, aber das braucht eine wahnsinnige Vorbereitung, das kann nicht schon übermorgen sein. Das heißt aber nicht, es erst gar nicht zu versuchen.

In der Dialogreihe „Die Frage des Monats“ beantworten Sie dem Publikum Fragen rund um Kunst. Ist das ein Versuch, das Haus zu öffnen?

Die Teilnahme ist kostenfrei. Das ist mein Sonntag, den ich frei haben könnte. Für mich ist aber wichtig, dass man sich nicht nur in elitären, spezialisierten Kreisen aufhält, sondern in verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen und bewusst auf Leute zugeht.

Etwa mit der für Herbst geplanten Ausstellung „Auf ins Ungewisse“, in der sie den AnrainerInnen und BesucherInnen die Geschichte des Kunsthauses näherbringen wollen?

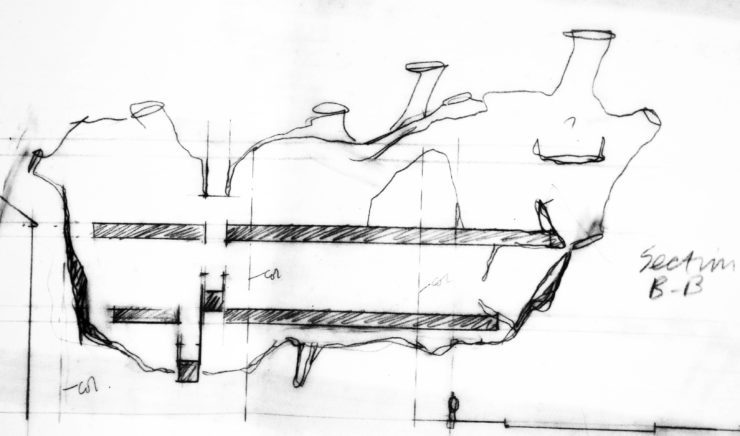

Genau, um Verständnis für das Kunsthaus zu schaffen. Es ist ein sehr prominentes Haus, das jeder kennt, egal wo ich in der Welt hinkomme. Die meisten kennen die Architektur, aber nicht die Geschichte. Woher kommen die Ideen für das Haus? Wann sind diese entstanden? Was ist auf dem Weg zur Realisierung passiert? Wer war beteiligt? Welche Vorgängerprojekte der Architekten Peter Cook und Colin Fournier gab es? Die meisten Menschen haben gar keine Beziehung zur ausgestellten Kunst, aber zum Gebäude. Sie geben ihm lustige Namen, die Architekten selbst haben es etwa „Friendly Alien“ genannt. Über das Haus kann man Leute anscheinend motivieren hineinzugehen.

Colin Fournier beschrieb das Kunsthaus auch als Nilpferdebaby, Seeschnecke, Stachelschwein oder Walfisch. Welches Tier repräsentiert es für Sie?

Für mich ist es kein konkretes Tier, eher etwas Amorph-Undefinierbares. Ich würde es gar nicht so konkret haben wollen, denn es wabert sich in die Stadt hinein und passt sich an. „Friendly Alien“ finde ich ganz gut, es hat etwas Ungreifbares, denn wer hat schon je einen Außerirdischen gesehen? Es ist gut, dass das Haus so undefinierbar ist. Das ist auch der Grund, warum die Leute inspiriert sind, tausend Namen zu entwickeln.

Die aktuelle Ausstellung heißt „VIP’s Union“. Dort werden Stühle und Tische von steirischen VIPs ausgestellt. Wie definieren Sie VIP?

Das ist eine gute Frage, denn wer ist hier „very important“ oder woanders? „Very important“ haben wir als „sehr wichtig für das Kunsthaus“ festgelegt. VIP-Räume sind meist Sonderzonen für Leute, die als besonders wichtig gelten und sich auch selbst für besonders wichtig halten. Wir wollten das umdrehen und diese VIP-Zonen ins Foyer holen, das für alle zugänglich ist.